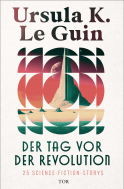

Boote auf dem Fluß der Zeit - Ein Nachwort zu: Der Tag vor der Revolution

Karen Nölle, 05.11.2025

Wie kam es eigentlich dazu, dass Ursula K. Le Guin neben ihren Romanen auch zahlreiche Science-Fiction-Kurzgeschichten geschrieben hat? Im Nachwort zum Kurzgeschichtensammlung Der Tag vor der Revolution nimmt uns Übersetzerin Karen Nölle mit auf eine Zeitreise durch das Schaffen der Ausnahmeautorin.

Die Erzählungen in diesem Band, fünfundzwanzig der mehr als hundert von Ursula K. Le Guin, stammen aus fast dreißig Schaffensjahren, von 1967 bis 1996. Teils in den Weiten des Weltraums, teils auf unserer Erde angesiedelt, wurden sie zuerst in Science-Fiction-Magazinen, im Playboy und im New Yorker veröffentlicht und später zu Sammelbänden geordnet, denen sie hier wieder entnommen sind. Sie alle verbindet die Fabulierlust Le Guins und ihre besondere Art, sich in ihre Figuren und die Landschaften ihrer Handlungswelten hineinzuversetzen – die Tiefe ihrer Imagination, ihres Empfindens dafür, was menschliche Beziehungen ausmacht oder ausmachen könnte. Ein Leitmotiv zieht sich durch ihr ganzes Werk: Die Welt muss nicht so sein, wie sie ist. Ihre Geschichten sind Gedankenspiele, »thought experiments«, wie sie es selbst nennt, zur Ergründung der Themen, die sie bewegen. Verankert in erfundenen Welten, füllen sie weiße Flecken auf der Landkarte menschlicher Möglichkeiten aus. »Wir kennen nur ein winziges Eckchen der staubigen Weiten unter den Sparren des Universums«, erklärt ein Gesandter des Ekumen in »Der König von Winter« (S. 226). Übertragen auf die Erzählungen heißt das, Le Guins ferne Welten sind Metaphern für die unbekannten Weiten des Wissbaren in jedem Einzelnen. Der Protagonist in »Ein Mann des Volkes« drückt es ein Vierteljahrhundert später so aus: »Alles Wissen ist lokal, alles Wissen ist partiell … Keine Wahrheit kann eine andere Wahrheit unwahr machen …« (S. 678)

Zu ihrer Rolle als Schriftstellerin äußert sich Ursula K. Le Guin in den einführenden Texten zu den zwei Teilen des Bandes selbst. Ihr missfällt die Art, wie unsere Gesellschaften die Erde, auf und von der wir leben, missbrauchen. Sie möchte überkommene Gegensätze auflösen, Alternativen eröffnen, Phantasien darüber in Gang setzen, was wir von unserer Welt erwarten. Und darüber ohne vorgefasste Genreregeln schreiben.

Wie Traditionen – oder überhaupt die vielen Muster, die wir nicht bewusst reflektieren – das Denken und Schreiben färben, lässt sich in diesem Band insbesondere an einem Aspekt entdecken. Denn die Erzählungen bilden eine Entwicklung ab, durch die sich Le Guins Schreiben gründlich veränderte. Vom Anfang der 1970er Jahre an empfand sie immer stärker das Bedürfnis, für sich zu ergründen, was es heißt, als Frau zu schreiben. »Darf ich mich vorstellen?« (S. 207), ein Text, den sie in den 1990ern manchmal zu Beginn von Lesungen vortrug, steht am Ende des Prozesses. Partielle Aufbrüche gab es seit den späten Sechzigern. Schon Die linke Hand der Dunkelheit (von 1969) über den Planeten Gethen, wo die Menschen androgyn sind, trägt feministische Züge, am deutlichsten in dem berühmten siebten Kapitel »Zum Thema Geschlecht«,[1] aber auch in vielen Passagen, in denen der Protagonist, ein junger terranischer Gesandter, sein patriarchales, einer klaren Sicht oft hinderliches Denken offenbart. Einigen frauenbewegten Leserinnen ging Le Guin damals jedoch nicht weit genug. Sie monierten, dass der Terraner für die Bewohner von Gethen, die ja weder Mann noch Frau sind, stets das männliche Personalpronomen verwendet und dass es in dem Roman kaum Situationen gibt, die eine androgyne Sicht auf traditionell weibliche Lebenssphären bieten. Ursula Le Guin wehrte sich zunächst gegen die Vorwürfe, aber sie begannen, in ihr zu arbeiten.[2]

Ihr wurde klar, dass es für sie als Schriftstellerin, anders als für Theoretikerinnen, politische Denkerinnen oder Aktivistinnen, nicht reichte, feministische Erkenntnisse in Texte aufzunehmen und inhaltlich mit ihnen zu spielen. Um die weibliche Komponente ihrer Sicht auf die Welt in Texten fruchtbar zu machen, musste sich an ihrem Schreiben etwas verändern, das über Themen und Inhalte hinausging. Und so begann ein weiter Weg.

Nach der Fertigstellung des dritten Bandes ihrer Erdseebücher, Das Fernste Ufer, erschienen 1972, sollte sich eigentlich gleich der vierte anschließen. Wieder mit einer weiblichen Hauptfigur. Das wollte die Gerechtigkeit. Band eins und drei hatten sich um männliche Helden gedreht, Band zwei um eine Priesterin. Band vier aber sperrte sich. Zwanzig Jahre später schrieb Le Guin dazu: »Die Künstlerin, die über das Geschlecht erhaben war, hatte sich als Mann entpuppt … Ich konnte meine Heldengeschichte nicht fortsetzen, ehe ich als Frau und Künstlerin mit den Engeln weiblichen Bewusstseins gerungen hatte. Es dauerte lange, bis ich ihren Segen erhielt.«[3] Sechzehn Jahre vergingen, bis der vierte Band, Tehanu, geschrieben werden konnte, während inhaltlich zwischen Band drei und vier nur eine Woche liegt.

Was hatte es ihr so schwer gemacht? Darüber, was es für sie hieß, mit den Regeln männlichen Schreibens zu brechen, schrieb Le Guin:

Die Tradition, in der ich schrieb, war groß und stark. Das Schöne an der eigenen Tradition ist, dass sie dich trägt. Sie fliegt, und du fliegst mit. Es ist schwer, sich nicht von ihr tragen zu lassen, weil sie älter und größer und klüger ist als du. Sie prägt dein Denken und legt dir geflügelte Worte in den Mund. Wenn du dich von ihr löst, musst du dich Schritt für Schritt allein vortasten; wenn du versuchst, die eigenen Erfahrungen zu formulieren, verlierst du die großartige Geläufigkeit. Du fühlst dich wie eine Fremde im eigenen Land, verblüfft und beunruhigt durch die Dinge, die du siehst, nicht sicher, wohin dein Weg dich führt, unfähig, mit Autorität zu sprechen.[4]

Wer bei der Lektüre der Erzählungen in diesem Band auf das Erscheinungsjahr achtet, kann den Prozess dieser Loslösung ein Stück weit mitverfolgen. Le Guin spielt vom Beginn der Siebziger an offen mit den Sichtweisen ihrer Figuren, mit ihrer Perspektive auf das Geschehen, und flicht in viele Geschichten Reflexionen über das Erzählen selbst ein. Es muss eine bewegte Zeit gewesen sein, innerlich wie äußerlich. »Neun Leben« von 1968 (S. 16) ist noch beispielhaft für ihre Science Fiction: ein ferner Planet mit männlichen Protagonisten, Raumschiffen, Raketen und zehn geklonten Idealmenschen als Schauplatz und Personal für das eigentliche Thema, die Gefühle von Menschen füreinander, insbesondere wenn sie sich fremd sind. Typisch für die damalige Zeit auch, dass sie über ihre Agentin vom Playboy, wo die Erzählung zuerst erschien, gebeten wurde, ihren Namen nur als U.K. Le Guin anzugeben, und erst Jahre später darüber staunte, wie schnell sie darauf eingegangen war. Einen leichten Widerstand muss sie dennoch gespürt haben, denn die von ihr mitgelieferte biografische Angabe lautete: »Es besteht allgemein die Vermutung, dass die Werke von U.K. Le Guin gar nicht wirklich von U.K. Le Guin stammen, sondern von einer anderen Person gleichen Namens.«[5]

Anfang der siebziger Jahre wenden sich ihre Erzählungen häufiger Schauplätzen auf der Erde zu, wie auch Die Geißel des Himmels, ihr Roman von 1971. Sie drehen sich mehr und mehr um Wahrnehmungshorizonte, die Bindung von Wahrheiten an Lebensform und Erfahrung, die Auflösung von Gegensätzen und das Ausdenken von Alternativen zum gängigen Verlauf der Dinge. Mal ernst, mal mit ansteckendem Vergnügen wird Gewohntes in Frage gestellt. Und zunehmend stehen Frauen im Mittelpunkt, oder es gibt Ich-Erzähler, deren Geschlecht nicht offengelegt wird, wie in »Schrödingers Kater« oder »Der erste Bericht des schiffbrüchigen Fremdlings an den Kadanh von Derb« (S. 94 und 147).

Äußerlich setzte sich Le Guins Erfolgsserie fort. Werk um Werk wurde mit Preisen ausgezeichnet. 1975 war sie als Ehrengast des Worldcon in Australien. In ihrer dortigen Rede[6] ging sie ausgiebig auf die männliche Prägung der Science Fiction ein, wo das Verhältnis von Autoren zu Autorinnen damals dreißig zu eins betrug, und hinterfragte die Bedingungen, die dazu führten, dass die Frauen immer wieder an Grenzen stießen, an Grenzen von außen, aber auch an eigene, in ihnen selbst bestehende. Von ihren Kolleginnen und Kollegen verlangte sie, neue Geschichten zu erfinden, die nicht einfach die Geschlechterverhältnisse umkehrten, sondern das Leben neu dachten.

Wie es in der Szene gärte, lässt sich etwa an einem Symposion in den USA über »Women in Science Fiction« ablesen, das von Herbst 1974 an fast ein Jahr lang per Briefwechsel abgehalten wurde.[7] Ausgetauscht wurde sich über Themen wie »Der sexistische Charakter des Heldenabenteuers als Form«, »Science-Fiction von Frauen verkauft sich nicht« und »Wenn es Männer nicht gäbe, hätten Frauen sie erfunden?«. Dass James Tiptree Jr. dabei war, von dem damals noch niemand wusste, dass sich hinter dem Pseudonym eine Frau namens Alice B. Sheldon verbarg, gibt der Sache noch einen besonderen Dreh, denn »seine« Äußerungen, die denen der Frauen oft nahe waren, stießen bei ihnen auf Empfindlichkeiten, weil sie offenbar von der falschen Seite kamen. Die Fronten waren verhärtet.

[1] Ursula K. Le Guin, Die linke Hand der Dunkelheit (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2023), aus dem Englischen von Karen Nölle, S. 114–123.

[2] Ihre Auseinandersetzung mit und über Die linke Hand der Dunkelheit hat Ursula K. Le Guin 1976 in einem Essay dokumentiert, den sie 1987 durch Kommentare ergänzt hat: »Is Gender Necessary? Redux«, in Ursula K. Le Guin, Hainish Novels and Stories 1 (New York: Library of America, 2017), S. 1033–1043.

[3] Ihr Erkenntnisprozess Anfang der 1970er ist nachzulesen in Ursula K. Le Guin, »Erdsee mit neuen Augen« (1992), in Erdsee. Illustrierte Gesamtausgabe (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2018), S. 1085–1100. Das Zitat stammt von S. 1091.

[4] Ebd., S. 1090

[5] Playboy, November 1959

[6] In voller Länge auf YouTube zu hören: https://www.youtube.com/watch?v=Deuas-AuzbU

[7] Erschienen im Fanzine Khatru, Nr. 3/4, November 1975. Eingeladen hatte Jeffrey D. Smith. Zu den Teilnehmenden gehörten Suzy McKee Charnas, Virginia Kidd, Samuel R. Delaney, Vonda McIntyre, Raylyn Moore, Joanna Russ, James Tiptree Jr., Luise White, Kate Wilhelm und Chelsea Quinn Yarbro. Der Briefwechsel ist 1993 mit kleinen Erweiterungen auch als Buch erschienen unter dem Titel Khatru Symposium: Women in Science Fiction. Die Briefe sind darin nicht vollständig wiedergegeben und spiegeln dadurch deutlich, was der Einladende und Herausgeber seinerzeit als wichtig empfunden hat, was wiederum zu ihrem Wert als Zeitdokument beiträgt.

Nach den Veränderungen in ihrem Schreiben gefragt, sagte Ursula K. Le Guin 2008 in einem Interview[1], einen Aha-Moment habe es nicht gegeben. Die Einsichten seien ihr durch die Arbeit an ihren Texten aufgezwungen worden, entscheidend etwa in Das Auge des Reihers, als der Protagonist in der Mitte des Romans »darauf bestand« abzutreten und sie erkennen musste, dass die Geschichte eigentlich von der weiblichen Hauptfigur getragen wird. Das war 1977. Die Erzählung »Wunschphantasien« von 1979 (S. 155) ist eine Art Abgesang auf die Tradition der Heldengeschichte und war für einige Zeit die letzte, die sie auf einem anderen Planeten ansiedelte. Im englischen Titel »Pathways of Desire« steckt das Bild vom »desire path«, englisch für »Trampelpfad«, womit die ausgetretenen Wege gemeint sind, denen in diesem Fall die Phantasie folgt. Die Gesellschaft von Yirdo entpuppt sich als Produkt pubertärer Männlichkeit, auf Jugendlichkeit und Sex fixiert. Ein Land voll schöner Natur und hübscher junger Frauen und Männer, das Greta Gerwig gut als Vorlage für ihre Barbie gedient haben könnte. Es gibt allerdings, typisch Le Guin, auch die Möglichkeit, diesen Klischees zu entschlüpfen, hier für die Älteren der Gesellschaft, die in der Phantasie desjenigen, der sich die Welt erträumt hat, vergessen wurden.

Ganz anders die Stimmung in der folgenden Geschichte, »Sie entnamt sie« (S. 191), erschienen sechs Jahre später, Anfang 1985 im New Yorker. Die Geschichte ist kurz, die kürzeste in diesem Band, und wohl die leichteste und lustvollste, obgleich das Thema, der weite Weg, den man zurückgehen muss, um tatsächlich an einen Punkt des Neuanfangs zu gelangen, kein einfaches ist – Le Guin geht ihn bis zur Schöpfungsgeschichte und findet daran offensichtlich Vergnügen. (1985 ist auch das Jahr, in dem sie Immer nach Hause vollendete, den alle Genres sprengenden Entwurf einer postapokalyptischen Gesellschaft in Nordkalifornien, die im Einklang mit der Erde existiert, das umfangreiche Ergebnis ihrer langen Suche nach neuen, weiblichen Erzählweisen.) Aus dem Ton von »Sie entnamt sie« spricht das Gefühl, das Beschwerliche des Übergangs hinter sich gelassen zu haben. Die Idee für die Geschichte kam ihr nach einer Preisverleihung, bei einem Glas Bourbon auf dem Heimflug nach Oregon, und sie schrieb den Entwurf auf eine Cocktailserviette. »I was feeling good«, berichtete sie später, »I felt like rewriting the bible.«[2]

Gegen Festschreibungen hatte sie sich schon immer gewehrt. Sie mochte es nicht, in die Schublade »Science Fiction und Fantasy« gesteckt zu werden; ihr missfiel die Unterteilung von Literatur in Unterhaltung und Besseres und die damit einhergehende gestaffelte Wertschätzung von Autoren und ihren Werken. Je mehr sie zu den ihr gemäßen Formen des Schreibens fand, desto offener ging sie gegen diese Enge an. Für ihre Werke präsentierte sie spielerisch, wie es ihre Art war, eigene Genrebezeichnungen. »Sie entnamt sie« war ein »psychomyth«, und zum Erzählband Unlocking the Air verfasste sie gleich eine ganze Tabelle: »Miniaturized Realism, Bestial Realism, Californian Realism, Gertrudean Realism, Uncompromising Realism, Surrealism, Mythological Fantasy, Temporal Fantasy, Vegetable Fantasy, Visionary Fantasy, Revisionary Fantasy, Real Fantasy, Syntactical Fantasy«.[3] Ihre Gedanken zu Literatur und Politik mündeten in Essays und Vorträgen, in denen wir verfolgen können, wie sie sich zunehmend vom Mainstream entfernte.[4] Viele finden bis heute begeisterten Anklang. Das gilt insbesondere für die »Carrier Bag Theory of Fiction«[5], die von den Anfängen der Menschheit ausgehend ein Bild vom Verhältnis zwischen alltäglicher Lebensbewältigung und außerordentlichem Abenteuer entwirft, das der Sammeltasche weit größere Bedeutung zumisst als dem Speer. Auf die Literatur übertragen fordert Le Guin eine Abwendung von dem Narrativ über Konflikt und Kampf, Krieg und Sieg, das für das abendländische Erzählen so prägend ist. Sie wünscht sich andere Geschichten, mit einem anderen Lebensempfinden, das ihr gemäß ist, und spricht damit offensichtlich vielen aus dem Herzen.

Solange mir Kultur als etwas vermittelt wurde, das sich aus der Verwendung langer harter Objekte, mit denen sich stechen, hauen und töten lässt, begründete und weiterentwickelte, hatte ich nie das Gefühl, dass ich besonders viel damit zu tun hätte oder haben wollte … Da ich auch ein Mensch sein wollte, suchte ich nach Belegen für meine Menschlichkeit; doch wenn eine Person dadurch zum Menschen wird, dass sie eine Waffe baut, um damit zu töten, dann war ich offenbar entweder ein völlig mangelhaftes Menschenwesen oder aber überhaupt kein Mensch.

Ja genau, wurde darauf erwidert. Du bist eben eine Frau … und nun sei still, damit wir die Geschichte vom Aufstieg des heldenhaften Menschen weitererzählen können.

Nur zu, sage ich … Erzählt nur weiter davon, wie das Mammut auf Boob fiel und wie Kain über Abel herfiel und wie die Bombe auf Nagasaki fiel und wie brennendes Napalm auf die Dorfbewohner fiel und wie die Lenkraketen auf das Imperium des Bösen fallen werden und von all den anderen Entwicklungsstufen im Aufstieg des Menschen.[6]

Die Seite menschlichen Handelns, der Le Guin sich zuwendet, mit einer gewissen Dringlichkeit angesichts des Zustands dieser Welt, ist die des Sammelns und Verwahrens von nützlichen Dingen, zu Hause oder in einem Schrein, als alltägliche Praxis. »Wenn es das ist, was uns menschlich macht, dann bin ich wohl doch ein Mensch. Zum allerersten Mal vollends menschlich und dabei frei und froh«, schreibt sie. Das heiße jedoch keineswegs, dass sie konfliktscheu sei. Sie wisse sich zu wehren, das müsse leider manchmal sein, aber zur Heldin werde sie dadurch nicht, weder in den eigenen Augen noch für andere. Und Erzählungen sollten sich nicht primär um Konflikte drehen, denn es sei wichtig, gedeihlichere Dinge in den Fokus zu nehmen als in den alten Geschichten. »Die Geschichte, die die Mammutjäger übers Schlagen, Stechen, Vergewaltigen, Töten, sprich: über den Helden erzählten, ist auch jene Geschichte, die meine eigene Menschlichkeit vor mir verschleierte … Die Killergeschichte.«[7] Der »killer story« setzt sie die »life story« entgegen, Geschichten vom Leben, und widmet sich der Suche nach ihrem Wesen, ihren Themen und den richtigen Worten.

In einigen Geschichten des zweiten Teils wird die Rolle des Erzählens für die Konstruktion von Wirklichkeit explizit zu einem Element der Handlung. Während die Crew der Shoby um eine gemeinschaftliche Geschichte ringt (S. 298), geht es in »Nach Ganam tanzen« um unvereinbare Auslegungen von Wirklichkeit (S. 331), in »Ein Fischer am Binnenmeer« um die Koexistenz verschiedener Wahrheiten (S. 374) und in »Der Fall Seggri« (S. 478) mit seinen vier verschiedenen Erzählern um Multiperspektivität.

Alle Erzählungen in diesem Teil stammen aus dem Hainischzyklus, Le Guins lose gefügtem Kosmos aus von Menschen besiedelten Welten und ihren Gesellschaften, die nach je eigenen Gesetzen leben. Nur zwei von ihnen, »Weiter als Weltreiche« und »Der Fall Seggri« (S. 259 und 478), stehen für sich. Acht sind zu kleinen, teils überlappenden Serien verbunden, die Le Guin als eigenes Genre empfand und »story suites«, nannte. Insgesamt sind es drei Folgen. »Die Geschichte der Shobys«, »Nach Ganam tanzen« und »Ein Fischer am Binnenmeer« handeln von einer unausgereiften Technologie namens Churten, die das Reisen ohne Zeitverzug ermöglicht, und von der speziellen Entwurzelung der Versuchsteilnehmer durch den Verlust jeglicher räumlichen und zeitlichen Bindung. Mit der letzten der drei schafft Le Guin einen Übergang oder vielleicht ein Scharnier. Sie gehört gleichzeitig zu zwei Serien, genau so eng zu »Nicht gesuchte Liebe« und »Berglandbräuche« (S. 424 und 447) wie zu den vorigen Geschichten. Alle drei spielen auf dem Planeten O, dessen Gesellschaften seit Jahrtausenden stabil sind, auskömmlich geregelt, und eine komplizierte Eheform zu viert pflegen, die Kräfte bindet, aber emotionale Möglichkeiten vervielfacht.

Am Ende steht eine Reihe über die Sklavenhalterwelten von Werel und Yeowe. »Tag der Vergebung«, »Ein Mann des Volkes« und »Die Befreiung einer Frau« (S. 554, 623 und 684), jede einzelne so lang wie ein kleiner Roman, sind Liebesgeschichten aus Zeiten, in denen Besitzverhältnisse und Hierarchien revolutioniert werden und Raum für neue zwischenmenschliche Beziehungen entsteht – ein schönes happy ending. Wer weiterlesen möchte, findet in Five Ways to Forgiveness die Fortsetzung der Serie.[8]

Die Handlungsführung entspricht dem, was die Sammler und Sammlerinnen der Tragetaschentheorie zu erzählen hätten, Mammutjäger kommen eher nicht vor. Le Guin verzichtet auf übliche Mittel zum Erzeugen von Spannung, auf erwartbare Handlungsbögen und Höhepunkte. Die Geschichten nehmen einen ruhigen Verlauf; aus einer schlichten Abfolge von »und dann … und dann … und dann« schält sich heraus, was die Erzählenden mitteilen oder durch das Erzählen ergründen wollen. Scheinbare Nebensächlichkeiten erweisen sich als Schlüsselstellen. Dinge, die bei anderen Schreibenden zentral wären, werden in Nebensätze verschoben. Die Sprache ist einfach, alltäglich, unaufwendig. Beim Übersetzen musste ich mich, um dem zu folgen, manchmal zwingen, nicht zu gewohnten Mitteln der Dynamisierung oder »Verschönerung« von Texten zu greifen, sondern alles möglichst so zu lassen, wie es sich nach der Tragetaschentheorie gehört – so schlicht wie wahr. Hideo, der im »Fischer am Binnenmeer« sein Leben erzählt, sagt an einer Stelle: »Ich werde immer poetisch, wenn ich mich belüge.« (S. 404) Auch für mich war unbedingt jede sich verselbständigende Poesie zu vermeiden, um nicht versehentlich in allzu vertrauten Schreibtrott zu verfallen. Die von Le Guin entworfenen Welten und die Art, von ihnen zu erzählen, sollten möglichst so eigen bleiben, wie sie es im Original sind.

Drei der Erzählungen sind mit Romanen verknüpft. »Der Tag vor der Revolution« (S. 240) ist eine Vorgeschichte zu Freie Geister über Odo, die Gründungsmutter der Bewegung, deren Ideen die Gesellschaft von Anarres prägt, und kann gut für sich gelesen werden. Die beiden anderen, »Der König von Winter« (S. 213) und »Volljährig werden in Karhide« (S. 530), beschäftigen sich mit dem androgynen Menschengeschlecht aus Die linke Hand der Dunkelheit. Sie zeugen davon, wie Le Guin auf die oben erwähnte, teils heftige Kritik von Feministinnen an dem Roman reagierte und wie lange die sich daraus ergebenden Probleme in ihr arbeiteten.[9] In beiden Geschichten, 1976 und 1995 erschienen, geht es ihr um das grammatische Geschlecht der Figuren. Wie sie in der Vorrede zur Geschichte berichtet, ist »Der König von Winter« eigentlich sogar älter und stammt aus der Zeit der Entstehung des Romans, als sie noch nicht wusste, dass die Bevölkerung von Gethen androgyn werden sollte. In der frühen Fassung steht überall, wo es üblich ist, das generische Maskulinum. Die überarbeitete Fassung in diesem Band bricht mit dieser Tradition, indem männliche Nomen wie »king« und »lord«, König und Fürst, beibehalten, aber mit weiblichen Pronomen versehen werden, um der Geschlechtslosigkeit der Gethener gerecht zu werden.

In »Volljährig werden in Karhide« experimentiert Le Guin mit dem grammatischen Geschlecht ihrer Gethener, indem sie vom Übergang von der Somer zur Kemmer schreibt, von der geschlechtslosen Phase der Leute zu den wenigen Tagen im Monat, in denen ihr Leben von Sexualität bestimmt wird und sie sich durch Begegnungen mit anderen männlich oder weiblich ausprägen. Hier sind die Überlegungen zur Verwendung des grammatischen Geschlechts in die Geschichte selbst integriert, so dass sie offen mitzulesen sind und die Aufmerksamkeit der Lesenden darauf lenken, ob es ihnen wirklich gelingt, sich Figuren uneindeutig, ohne das Attribut männlich oder weiblich vorzustellen und ohne ihr Verhalten oder die Eigenschaften ihrer Haut, Haarlänge und ihres Temperament versehentlich einem Geschlecht zuzuordnen. Wie gelingt das beim Lesen? Beim Schreiben ist es gar nicht so einfach, das Geschlecht der Personen wegzulassen. Während des Übersetzens sind mir manchmal männliche oder weibliche Pronomen in den Text gerutscht, wo sie gar nicht hingehörten, und ich habe es in einigen Fällen erst bei der dritten Überarbeitung bemerkt.

Dass mit dem generischen Maskulinum oft nicht wie traditionell behauptet alle gemeint sind, wurde Le Guin erst im Lauf der siebziger Jahre zum Problem, worauf sie es dann aber in Vorträgen wie Erzählungen aufs Korn nahm. Wenn sie mit der Wahrnehmung ihrer Figuren spielte, indem sie deren Geschlecht offenließ, kam ihr zugute, dass der englische Artikel »the« geschlechtsoffen ist und eine Bezeichnung wie »writer« oder »teacher« nicht das Geschlecht der Person verrät, eine Tatsache, die auch andere Autorinnen damals gerne nutzten, um Klischees zu unterlaufen oder außer Kraft zu setzen. Das in der Übersetzung zu reproduzieren, wird durch die deutschen Artikel vereitelt. »Der König« und »sie« zu schreiben wie in »Der König von Winter« fällt durch die Artikel noch mehr auf als im Englischen. Im Deutschen hat es sich eingebürgert, die Geschlechter im Bemühen um mehr Gerechtigkeit akribisch zu nennen, ob durch die Doppelungen wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder den um Inklusion bemühten Glottisschlag vor -in und -innen. Das Geschlecht wird in den Fokus gerückt, während Le Guin und ihre Kolleginnen gerade hofften, es in vielen Bereichen gesellschaftlichen Handelns zur Nebensache herabzustufen. Bei Le Guin können alle alles sein, man weiß nie, ob »strangers«, »officers«, »farmers« und alle anderen, die in ihren Funktionen vorgestellt werden, Männer oder Frauen sind, bis es sich im Lauf der Geschichte – vielleicht – herausstellt. In »Intrakom« zum Beispiel (S. 104) ist die Irritation Teil der Geschichte.

Die deutsche Möglichkeit, das Geschlecht mithilfe von Partizipialkonstruktionen oder mit dem Anhängsel »-person« zu verbergen, erweist sich für Le Guins Geschichten oft nicht als geschmeidig genug. Ihre Texte fließen ungekünstelt dahin. Das ist ihr wichtig. Und mir damit auch. Und so bin ich, für zeitgemäßes Empfinden vielleicht überraschend oder ärgerlich, in der Übersetzung schließlich darauf zurückgekommen, für alle Begriffe, die sich nicht auf Einzelpersonen beziehen, sondern Funktionen, Berufe und Bevölkerungsgruppen benennen, die generische Form zu verwenden, ganz wie früher – und dann doch nicht. Der Gedanke dabei: Es gibt im Deutschen auch Wörter wie Säugling, die nicht verraten, ob ein Mädchen oder ein Junge gemeint ist. Warum sollte das bei Rüpeln oder Hebammen und Fremdlingen nicht auch möglich sein? Wenn die Geschichten also oft genug automatische Vermutungen widerlegen, könnte anstelle von Festschreibungen, wie Rollen und Tätigkeiten auf die Geschlechter aufgeteilt sind und welches Geschlecht wie aussieht, sich wie frisiert, kleidet, äußert, verhält, vielleicht eine Offenheit in diesen Dingen entstehen.

In der Entscheidung hat mich eine Erfahrung von Ursula K. Le Guin selbst bestärkt. In ihrem Nachwort von 1994 erläutert sie, warum sie erfundene Wortbildungen zur Vermeidung von Zuschreibungen für das eigene Schreiben ablehnt, als zu schwerfällig und penetrant, und zeigt dann an einem Beispiel aus der Linken Hand der Dunkelheit auf, dass der Weg zu einfachen Lösungen bisweilen lang sein kann, wenn man bewusst tradierte Formen unterlaufen will:

Das Absonderlichste in diesem Zusammenhang [war] mein Gebrauch der Wendung parent in the flesh (leibliches Elternteil) anstelle von Mutter. Ich wollte unser streng weibliches Verständnis des Wortes Mutter umgehen. Doch die biologische Tatsache, auf Terra wie auf Gethen, besagt, dass ein Mensch, der ein Kind empfängt und zur Welt bringt, die Mutter des Kindes ist. Bei uns ist es eine geschlechtsspezifische Beziehung; bei den Gethenern ist es das nicht. Aber die Beziehung ist die gleiche.[10]

In »Volljährig werden in Karhide« schreibt sie wieder Mutter und sie. Das Muttersein ist nicht an ein Geschlecht gebunden, das Wort genderfrei. So ähnlich erhoffe ich es mir von den generischen Bezeichnungen, die ich gebrauche. Da es im Lauf der Geschichten meistens klar wird, welchem Geschlecht die Genannten angehören, wäre meine Hoffnung, dass sich Lesende bei unbewussten Erwartungen ertappen und es für sie immer selbstverständlicher offen wird, ob Oberhäupter, Fischer, Hörige oder Besitzer männlich oder weiblich oder etwas Drittes sind. Dann könnten sie auch in die Stimmen mancher Ich-Erzähler, etwa in »Schrödingers Kater«, ein beliebiges Geschlecht hineinlesen.

Gewöhnungsbedürftig ist womöglich auch, dass zwischen den meist anderweltlichen Namen der Figuren hin und wieder deutsche auftauchen, wie Alte Musik oder Heute Süß. Hier folge ich wie in allen früheren Übersetzungen dem Prinzip, dass alle Geschichten, in denen die Hauptfiguren keine englischsprachigen Terraner sind, von der Autorin aus den Sprachen von Hain, O, Yeowe, Werel und so fort übersetzt sind und ich die Namen genauso übersetzen muss wie alles, was sie schon übersetzt hat.

»Das Denken ist ein Netz, das man ins Meer auswirft. Die Wahrheit, die es einfängt, ein Splitter, ein Schimmer, eine Ahnung der ganzen Wahrheit«, darin ist sich Havzhiva in »Ein Mann des Volkes« gewiss mit seiner Schöpferin einig. Sie hat es einmal so ausgedrückt[11]: »Ich bin keine, die nach einer Wahrheit strebt oder sucht, ich glaube nicht, dass es die eine Antwort gibt … Mein Impuls ist spielerischer. Mir gefällt es, Ideen und Lebensweisen und religiöse Vorstellungen anzuprobieren.«

Le Guins Spiele führen sie bis an die Grenzen dessen, was sie über das Leben und den Sinn menschlicher Existenz zu fassen bekommen kann, und sie webt daraus Phantasien. Da sie nicht an Fortschritt, sondern Veränderung und fortwährenden Wandel glaubt, können sich ihre Geschichten frei durch Raum und Zeit bewegen und handeln zugleich immer vom Hier und Jetzt: aktueller Inhalt für eine Sammeltasche oder ein festeres Gefäß zur Verwahrung der Dinge, die uns durchs Leben helfen, wie es nur durch Erzählen und Zuhören geht. Ganz in dem Sinn, wie es Tiokunan’n Hideo in »Ein Fischer am Binnenmeer« versteht, als er feststellt: »Geschichten sind die einzigen Boote, mit denen wir den Fluss der Zeit befahren können.«

[1] Alexander Chee, »Breaking into the Spell: The queen of science fiction on war, the problem with literary realism and learning to write as a woman«, Guernica, 5. February 2008. https://www.guernicamag.com/breaking_into_the_spell_1/

[2] Ursula K. Le Guin, The Unreal and the Real (New York: Saga Press. 2016), S. 327

[4] Ursula K. Le Guin, The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction (New York: G.P. Putnam, 1989), und Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places (New York: Grove Press, 1989).

[5] Ursula K. Le Guin, »The Carrier Bag Theory of Fiction« in Dancing at the Edge of World; deutsch von Matthias Fersterer, »Die Tragetaschentheorie des Erzählens« in Am Anfang war der Beutel (Klein Jasedow: thinkoya, 2020), S. 12–21, und Immer nach Hause (Wittenberge: Carcosa Verlag, 2023), S. 781–88.

[6] Am Anfang war der Beutel, S. 16/17

[7] Ebd., S. 18

[8] Ursula K. Le Guin, Five Ways to Forgiveness, in Hainish Novels and Stories 2 (New York: Library of America, 2017), S. 321–588.

[9] 1994 erschien bei Walker & Co. in New York eine Jubiläumsausgabe von The Left Hand of Darkness, der Ursula K. Le Guin ein Nachwort und einen Anhang beifügte, mit einigen überarbeiteten Kapiteln aus dem Buch, in denen die Autorin sowohl mit Pronomen als auch mit männlich/weiblich konnotierten und genderneutralen Nomen experimentierte, um deren Wirkung zu erproben. Übersetzt ist davon bisher nur: Ursula K. Le Guin, »Das Geschlecht der Pronomen«. Ein Nachwort zu Die linke Hand der Dunkelheit. https://www.tor-online.de/magazin/science-fiction/das-geschlecht-der-pronomen-ein-nachwort-zu-die-linke-hand-der-dunkelheit

[10] Ebd.

[11] Ursula K. Le Guin im Interview mit John Way, Paris Review 206 von 2013.

Karen Nölle

Karen Nölle lebt als freie Übersetzerin und Lektorin in der holsteinischen Schweiz. Sie hat unter anderem Doris Lessing und Alice Munro ins Deutsche übertragen.